Tiré du fascicule "Origine des familles bourgeoises de la-Tour-de-Peilz"

de V. Magnin (Klausfelder Vevey 1935).

D'après l'Armorial Vaudois, de M. D. L. Galbreath, héraldiste à Baugy sur Clarens, paru en automne 1934, beaucoup d'armoiries de familles ont été créées à la fin du XVIIIe siècle ou dans la première moitié du XIXe, Elles sont signées le plus souvent du nom de Jean Heberlé, arpenteur à Rolle (ou à Genève), entre les années 1790 et 1800, et tirées le plus souvent de Manuels d'héraldique français, D'autres cependant, et ce sont naturellement celles qui présentent le plus sûr caractère d'authenticité, ont été relevées sur de vieux sceaux et cachets de cire, ou encore sur d'anciennes marques à feu.

A la fin du siècle passé, vers 1890-1900, un M. B, Reynouard, dessinateur à La Tour de Peilz et Vevey, a fait de nombreuses copies d'armoiries, plus ou moins fantaisistes, décorées de palmes et de plumes d'autruche.

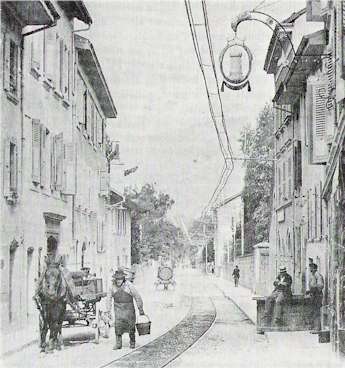

La Grand Rue à La Tour-de-Peilz en fin de XIX ème siècle

Malheureusement, ni Heberlé, ni Reynouard ne s'embarrassaient de recherches généalogiques; pour eux la famille dont ils dessinaient les Armoiries descendait toujours d'une des plus anciennes qui soient, comme dans les contes de fées, originaire de Venise, Dijon, Anjou ou Montauban, et issue au moins d'un gentilhomme, seigneur ou chevalier; et neuf fois sur dix cette origine honorifique est en contradiction absolue avec le résultat de nos recherches aux Archives.

Nous nous permettons de mettre en garde nos amis les bourgeois de La Tour contre de telles affirmations. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs nous ont dit eux-mêmes leurs doutes sur la réalité d'une si flatteuse descendance.

Grâce â l'ouvrage de M. Galbreath et à nos recherches personnelles aux Archives, nous avons pu établir l'origine de la plupart des familles de La Tour. Le pins souvent, les nouveaux bourgeois provenaient tout simplement des régions voisines, de Vevey, Blonay St-Légier, .Pays d'Enhaut, Haute-Broye, Lavaux, ce qui est très naturel, et souvent de la Savoie. Certainement aussi, aux XVIIe et XVIIIe siècles, les villes exerçaient une attraction considérable sur les habitants des campagnes ou des montagnes, et leurs Conseils n'avaient pas trop de toute la sagacité de leurs magistrats pour trier les candidats à la bourgeoisie et éviter de grossir les rangs de leurs assistés.

Les sources d'investigations à disposition pour établir les noms des familles bourgeoises de La Tour sont fort différentes suivant les époques.

Depuis l'année 1600 environ nous avons surtout les « Manuaux », soit les procès-verbaux des séances du « Conseil de la Ville de La Tour, actuellement Municipalité;

les comptes des Syndics (ceux-ci étaient en même temps boursiers de la commune) ;

ceux du Recteur de l'Hôpital; et, pour les généalogies, les registres d'état-civil, baptistères (naissances) depuis 1616, mariages depuis 1631, décès dés 1728.

Au XVI aime siècle, par contre, et plus anciennement, ces sources manquent; force nous est de nous rabattre sur des -documents moins précis, mais précieux encore, sur des registres de notaires, des actes sur parchemins de ventes, legs, testaments, reconnaissances de dettes, etc., et surtout sur les Grosses de reconnaissances de fiefs, espèces de registres fonciers, indiquant les noms des propriétaires de fonds, 1" désignation exacte des parcelles de vignes, chènevières, prés, raspes ou maisons, et la redevance due au seigneur, la cense, payable en argent ou en nature, vin, blé, avoine, fèves, .etc. C'est donc sur la base de ces vénérables volumes, et de quelques 'actes notariés, que nous avons pu établir une liste de propriétaires d'immeubles aux XIVe, XVe et XVIe. siècles, intitulés bourgeois de La Tour. Malheureusement, il ne peut être question de donner ici les noms de toutes les familles dites bourgeoises, la plupart de ces noms, d'ailleurs, étant totalement inconnus chez nous.

Nous nous conterons de citer les noms des familles actuellement vivantes, et ceux d'autres familles, éteintes depuis plus ou moins longtemps, mais dont les représentants ont joué un certain rôle dans l'administration de notre petite ville.

Nous accorderons tout d'abord une mention toute spéciale à deux familles qui ont joué un rôle considérable dans la région et ont fourni à la cité de nombreux châtelains, syndics, secrétaires, ainsi que de distingués officiers au Service étranger; celles des de Merlet et des Hugonin.

La famille de Mellet est la plus anciennement citée dans la région, dont le nom semble dérivé du lieu-dit « Merlet près Burier », qu'on écrivait autrefois Mellet; d'après le livre « Vevey et ses environs ». elle est citée déjà en 1228 comme ayant reçu en fief rural une vigne à Ouniona près La Tour; un siècle plus tard, en 1328, elle réapparaît comme propriétaire d'une maison à La Tour (Grosse Aiguebelle); en 1391 elle est indiquée bourgeoise de La Tour et dès 1520 qualifiée noble. Une branche est devenue bourgeoise de Vevey en 1684; il semble que la famille de Menet soit éteinte depuis 1891 par le décès de M. Eug de Menet, député, mort célibataire le 10 octobre 1891.

La famille Hugonin a laissé dans la mémoire de ses concitoyens de trop récentes preuves de dévouement et de libéralité pour qu'il soit nécessaire d'en relever tous les mérites.

Elle est très ancienne aussi; déjà bourgeoise de La Tour en 1399 sous le nom de Bourguignon ou Borgonyon (Burgondi en , latin), elle est probablement originaire de la Bourgogne. Le premier de la famille qui porta le nom Hugonin, prénom de son père, est probablement Jehan Borgonyon, vivant vers 1450, qui se fit appeler Jehan Hugonyn; la substitution de nom fut définitivement consommée par son fils Louis Hugonin, notaire, à partir de 1470.

Elle a été anoblie en 1518 par le Duc de Savoie. Ce fut surtout une famille , de notaires.

Une branche bourgeoise de Vevey dès 1510 a aussi fourni à cette ville des magistrats éminents.

Sauf une branche établie en Angleterre, la famille s'est éteinte par le décès en 1855 et 1867 dos deux fils de M. Jaques-Aloïs Hugonin, syndic de La Tour, décédé lui-même le 28 janvier 1870; enfin, il y a quatre ans environ, la population a appris avec regrets sincères la mort de Melle Hélène Hugonin, dernière survivante de l’illustre famille, décédée à l'âge de 93 ans le 10 janvier 1932. Mais le nom Hugonin ne disparaîtra pas de longtemps de la mémoire des bourgeois de La Tour, et la Municipalité a été bien inspirée de le rappeler en donnant son nom au jardin public de l'ancien cimetière. Ajoutons pour ceux qui s'intéressent aux Armoiries que les armes de ces deux familles de notables figurent sur le dais de la chaire au temple de La Tour, édifiée en 1710, l'un, N.Nicola de Mellet, châtelin (sic), l'autre, N. Jean Hugonin, lieutenant (charges qu'on appellerait maintenant Juge de paix et Greffier de paix).

Deux autres familles de La Tour figurent dans la Grosse Vuillet de 1457, celle des Dragaz, représentée par Jehan fils de Jehan Dragaz, dit de Burier, bourgeois de La Tour; en 1424, Jehan, fils de Berthod de Burier, dict Draxgaz. (La famille " de burier " est déjà citée en 1328 au territoire de Burier.) Les armoiries de cette famille figurent aussi sur la chaire avec le nom de Jean Dragaz, sendic 1710, et celle des Ormond par Glaudius fils de Perronet Ormont (sic), bourgeois de La Tour;

mais ce nom est déjà mentionné dans une Grosse de 1382: Pierre d'Ormont ou de Ormont, habitant (Peut-être originaire de la vallée des Ormonts?); cette dernière famille a été toujours très nombreuse et influente, à tel point que souvent trois et même quatre Ormond siégeaient en même temps dans le Conseil de la Ville.

Enfin, à la même date figure la famille de la Tour. soit Jean de la Tour, famille bourgeoise du village de Chailly; mais ce nom , disparaît ensuite du nombre des bourgeois de La Tour, tandis qu'une branche veveysanne se maintint plusieurs siècles et fournit entre autres un personnage qui eut son heure de célébrité, Mme de Warens, née Françoise, Louise de La Tour (1699-1762), amie de Jean-Jacques Rousseau. Dans ce même registre de reconnaissances je relève encore quelques noms de familles aujourd'hui éteintes, mais dont le nom s'est maintenu jusqu'au siècle passé. Je veux parler des Avampied, Leschyère (Léchaire), Marjollat, Passaz, Pyriruel (plus tard Pirerieux).

Ce qui complique singulièrement les recherches généalogiques aux XIVe, XVe et XVle.

siècles est la variabilité des noms de famille.

A une époque où les noms n'étaient pas encore fixés définitivement, des familles abandonnaient, on ne sait pour quelle cause, le nom par lequel elles étaient désignées jusqu'alors, pour eu prendre un autre tiré parfois d'un sobriquet, du prénom d'un ancêtre, plus rarement du nom d'alliance de la mère.

Parfois le changement est consommé subitement, surtout s'il s'agit d'un notable, par la volonté du chef de famille; témoin à La Tour, la famille Hugonin.

Le plus souvent la substitution du nom se fait à la longue et se poursuit pendant très longtemps; la famille porte alors deux noms, reliés l'un à l'autre par l'expression alias, ou dit, ou autrement dit. Ainsi parmi les bourgeois de La Tour en 1570 je trouve Anthoine Bibye alias Joiaulx, Laurent Gilrard alias Rigot, Françoys Joieux aultrement dict Baud, Pierre Bismant alias Passaz, Nicod Rigot alias Bondrap, etc. Pour finir, l'un des noms seul subsiste et l'autre disparaît. Nous connaissons cependant des cas où les deux noms se sont maintenus à travers les siècles jusqu'à nos jours: Ducimetière alias Monod, bourgeois de corsier, Matthey-Doret (autrefois Matthey dit Doret) à Vevey, Dupertuis dit Briaux à Villeneuve, Tauxe-Neveu, à Leysin, etc.

Ainsi à La Tour pour la famille Michel. Ce nom apparaît en 1491: Pierre Michie ou Michiel. En 1531, il y a Pernet fils de feu Pierre Michel alias Rigot, sindique. Jusqu'en 1600 à peu près les deux noms subsistent, tantôt Rigot tout court, tantôt Michel dit Rigot, puis le nom de Michel, seul se maintient.

Remarquons en passant combien de prénoms de cette époque sont devenus des noms de famille: Michel, Pernet, Colilet, Jordan, Martin, Perrod, etc.

La famille Balmat est citée la première fois comme bourgeoise en 1538, Pierre fils de Rodolphe Balmat, bourgeois; la plus ancienne mention du nom apparaît cependant en 1487 dans une Grosse Louis Hugonin sous ce nom: Jehan balmat de Chamonyn demeurant à Planchallie (sic), ailleurs, le même est dit: résidant à Burier, y possédant maison et grange. La famille Balmat est donc originaire de Chamonix, comme les Barman de St.Maurice; dans les registres de La Tour, ce nom a été orthographié de diverses manières: Barmat, Barman, Balmaz, puis Balmat. François-Gamaliel Balmat fut secrétaire du Conseil (curial) de 1762 à 1798; il fut remplacé alors par Isaac-Alexandre Calame, aussi bourgeois de La Tour.

La famille Henry, bourgeoise de La Tour, aujourd'hui éteinte, apparaît dans la Grosse Richard (1538), Blaisoz Henry. De nombreux syndics, surtout au XVIIe siècle, ont appartenu à cette famille, comme d'ailleurs aussi aux , deux familles précédentes, Michel et Balmat.

En 1520, eut lieu la réception comme bourgeois de Johannes et Cristini de Ogia, frères de Horone (Jean et Chrétien Doge, d'Oron) ; le second, Christin ou Chrétien Doge, fut l'ancêtre des familles Doge (ou Doges) bourgeoises de La Tour, de Vevey, en 1525, de Corsier en 1746.

En 1538, aussi se trouve pour la première fois la famille Courlet. Claude Curlet, tisserand, habitant; mais le même est intitulé bourgeois en 1559.

Parmi les nouveaux bourgeois de La Tour au début du XVIe siècle, il faut faire une place à part à deux agrégations, non de personnes, mais n'institutions charitables ou religieuses.

En effet, le 4 septembre 1499, Jehan Bergier, prieur du Saint Monastère , d'Hauterive, au pays de Fribourg, et d'autres religieux demandent aux Nobles et Honorables Conseillers et Bourgeois de la Ville de La Tour de Peylz... de recevoir au nombre des Bourgeois de dicte Ville... le dict Monastère soit son vigneron, comme les autres Bourgeois, pour son domaine de Mellet au Territoire de La Tour (Merlet, actuellement propriété des Hoirs de feu Maurice Grognuz).

Ce couvent fut reçu bourgeois de La Tour moyennant le paiement de quatre-vingts florins d'or de douze bons sols lausannois. (Il est assez difficile de se représenter la valeur exacte de cette somme, probablement plus de mille francs anciens).

Enfin, le 20 septembre 1520, l'Hôpital de Fribourg obtient la même faveur pour son domaine de Béranges, soit son vigneron, et voici les avantages que celui-ci en retirait:

« Premièrement que lui-même Recteur du dict Hospital ou son vigneron, demeurant personnellement en dicte Ville de La Tour, ne puisse ni ne doive ni qu'il lui soit permis d'envoier paître dans les Paquiers et Communs... que le nombre de huit vaches, deux moges (génisses) et deux mogeons... qu'ils seront tenus d'hyverner dans les possessions du dit Hospital existantes rière le Territoire de La Tour.., » Paiement, y compris le rachat d'une cense sur une vigne et un pré récemment achetés par l'Hôpital à Béranges, de 43 florins d'or.

Les vignerons de ces deux propriétés, sans être personnellement bourgeois de La Tour, jouissaient donc des mêmes droits que les bourgeois et supportaient les mêmes charges, fabriques, corvées, viances, aussi bien sur le territoire de La Tour que dans les propriétés du Rhône, rière Noville et Port-Valais.

Il est intéressant, à celle occasion, de noter ici les noms des conseillers et bourgeois qui ont assisté à la stipulation de ces actes:

en 1499: Louis Charvin, Jehan Evesquoz, Jordan Castiod, Martin Piriryoux, Collet Porsallet, Nieod Tixot (Tissot), Pierre Michie, Pierre Charreretaz et Jehan Margellaz;

en 1520, on trouve en outre les noms de famille: Nobles de Mellet, Evesquoz, Casseiod (prob, Castiod) et honorables Marsallaz, Dragaz, Pyryruel, Ballaz, Pasaz, Chappuis, Perrettaz, Avantpied, Rigot, Lécheris (Lécheyre), Barrichet, Guillard, Mermoz, Diaudaz, Tallonaz, Coctier (ou Cottier) et Girod, tous bourgeois.

En 1522 enfin, dans la Lettre de Bourgeoisie on fayeur de Bernard Grepilliat: Du Sonjon, De Norréaz, Pilliod, Blyn, De Nemore, Cantard, Belossyz, Curtillion, Paccot, Mathey, De lazchat, tous bourgeois et conseillers.

Les événements politiques, économiques ou religieux des XVe et XVIe siècles ont eu une répercussion certaine sur l'effectif de la population et le recrutement de nouveaux bourgeois. Le sac et l'incendie de La Tour et. de son château par des bandes armées du Simmental, le 8 juin 1476 (deux semaines avant la bataille de Morat), fut, malgré l'héroïque résistance de la garnison et des bourgeois, un désastre pour la petite ville dont elle eut de la peine à se relever. La population elle-même fut fortement diminuée, quoiqu'on ne puisse pas prendre à la lettre la tradition qui dit " que huit hommes seulement réussirent à s'échapper , par , le lac », tous les autres ayant été passés au fil de l'épée. Il est probable qu'une partie de la population, vieillards, femmes et enfants surtout, avait pu quitter la ville avant l'assaut final, et se mettre en .lieu sûr, (Voir l'Histoire de la ville de La Tour de Peilz par M, Recordon.) En effet, après comme avant ce terrible événement, on retrouve dans les Bourgeois de La Tour les noms Avampied, Dragaz, Hugonin, Léchaire, Marjollat, de Menet, Ormond, Passaz, Rigot, et d'autres. Mais la détresse était grande, témoin le registre des Reconnaissances de censes en faveur du comte de Savoie, écrites en l'année 1487 par le notaire Louis Huguenin, qui ne mentionne que quelques propriétaires d'immeubles rière la commune, tandis qu'il y en avait plus de cent quarante indiqués un siècle auparavant.

La guerre de 1476, d'ailleurs, n'était pas seule la cause de la dépopulation; les épidémies de peste, celles de 1450, de 1459, de 1502 entre autres, ainsi qu'une famine épouvantable en 1481, avaient contribué aussi à cette diminution de population.

On constate par contre l'apparition de nouveaux noms dans les bourgeois au début du XVIe siècle.

La conquête bernoise ne semble pas avoir amené de changements notables dans la Bourgeoisie de La Tour, ni l'établissement de la Réforme, qui suivit immédiatement, la conquête. Quelques familles, fermement attachées à la foi catholique, ont préféré s'expatrier, en Savoie ou en Valais, plutôt que de se soumettre; nous n'en connaissons pas les noms, mais le fait est probable.

Ce n'est qu'indirectement que la population de La Tour subit le contrecoup ide la Réformation. Les Bernois, en effet, avaient conquis aussi le Pays de Gex et le Chablais occidental jusqu'à la Dranse de Thonon, et avaient imposé, non sans peine d'ailleurs, à la population la religion réformée. Toutefois, après plus de cinquante années de luttes meurtrières, le duc de Savoie Charles-Emmanuel avait pu rentrer dans ses États; grâce à la grande activité et aux éloquentes prédications de François de Sâles, la Savoie rentra dans la foi catholique, et dès le 6 octobre 1598 les Réformés savoyards eurent six mois pour se convertir ou quitter le pays.

Si nous avons relaté ces événements avec quelques détails c'est qu'ils eurent pour notre petite ville, et pour la plupart des villes vaudoises des bords du Léman, des conséquences inattendues; nombre de familles savoyardes préférèrent abandonner leur village et venir s'établir dans le Pays de Vaud. Dès l'année 1599 en effet, le recrutement de nouveaux bourgeois, qui avait été à peu près nul depuis la conquête bernoise, recommence, dont plus de la moitié de Savoyards, originaires de Thonon, d'Evian, d'Abondance, du Biot, de Morzine, de Samoens, de Sixt, etc., la plupart vignerons, pêcheurs ou bateliers. Pendant l'espace d'une quarantaine d'années, plus de cinquante familles furent reçues bourgeoises de La Tour; nous ne citerons que les noms de celles qui le sont encore ou dont Le nom est connu dans la région;

1599; Pierre Michaux; Pierre Goncet, de Savoye (sic).

1602 ; Claude Béguin, de la paroisse de Blonay.

1608; Blaise Benez, de Savoye, l'ancêtre probable de la famille Bény.

1615; Pierre Ruchon, de la paroisse de BIonay, plus tard Rechon, actuellement Richon.

1620 : Jaques et Pierre Planten, de SI-Jean d'Aulx, Savoie, actuellement Plantin.

1629 : Noble et Vertueux Seigneur Gamaliel de Tavel, châtelain, probablement originaire du village de Tavel sur Clarens.

1632 ; Jehan Descloz, de la paroisse de BIonay, actuellement Desclouds.

1634 ; Aymé Tornyer, reçu bourgeois de Vevey en 1627, mais originaire de Viuz près St-Jeoire, en Savoie.

Pierre et Claude Bovet, de Fleurier rière Vautravers, Neuchâtel.

1641 ; Pierre Plamptens, des terres de Savoie.

Loys Grangier, né à Chardonne, mais probablement originaire de Savoie.

Les honnestes Charles et Pierre Vaudaulx, frères, originaires de la paroisse de St-Jean d'Aulx; actuellement Vodoz.

Jehan Mury, de Savoye.

Jehan Cottet, de Savoye.

Abraham et Jehan Mamin, de la paroisse de Blonay.

Honnête Françoys Rossyères. originel de Blonnay (sic), (Rossire).

Nous tenons à donner ici avec quelques détails l'origine de la famille et du nom Vodoz, renseignements qui m'ont été aimablement fournis par. le curé Coutin, archiprêtre de St.Jean d'Aulps, et confirmés par M. Jean Baud, secrétaire à l'Académie chablaisienne à Thonon.

Les Vaudaux sont des Habères (localités montagnardes à 20 km. au sud de Thonon); le nom Vaudaux s'est formé au XIIIe siècle de la façon suivante: "de la Vau d'Aux" soit de la vallée d'Aulps. Ceci est prouvé par de nombreux documents des XIIIe, XIVe et XVe siècles. C'était une famille originaire d'Aux établie par l'Abbaye de ce nom dans ses possessions des Habères. Ils y ont été appelés Jean ou Charles de la Vau d'Aux; plus tard de Vaud aux et enfin Vaudaux tout court. Une branche de ce nom (Vaudaux) existe encore à Thonon. A La Tour, l'orthographe du nom a varié, de Vaudaux, Vaudaulx, Vodaux, Vaudoz, à Vodoz enfin, dès le début du XVIIIe siècle.

Dans les nouveaux bourgeois de cette époque, nous relevons encore les noms suivants:

Mechaud, Noyer, Chenaulx, Nombridouz, Rosey, Pajouz, Boreffaz, Du Mur, Grevet, Bardet, Besson, Morand, Bot, Chessex dict Des boys, Challande, Gilliard, Riguet, Favre, Matthieu, Jaques, Clot, Geroud (Giraud ou Girod), Roy, Dufour alias Michel, Reymond, Trottet.

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, nous enregistrons l'agrégation en qualité de bourgeois de La Tour de plus d'une douzaine de familles notables veveysannes, la plupart propriétaires de fonds rière La Tour, voire de domaines avec maison ou grange.

Souvent ces bourgeoisies n'étaient accordées que pour jouir de certains avantages dans la commune, jouissance des communs, clôture de propriété pour la soustraire au parcours, par exemple; mais c'étaient des demi-bourgeoisies, obtenues au rabais, et qui perdaient toute valeur lorsque la propriété était vendue. Il était bien spécifié dans la Lettre de bourgeoisie que « si luy (le nouveau bourgeois) ou les siens masles y viennent demeurer, il pourra jouir des mêmes bénéfices que les anciens bourgeois », moyennant le versement d'une somme, fixée habituellement à cent escus blancs( env.

400 francs actuels).

En voici la liste par ordre chronologique:

2.5 février 1663,

"Noble Jehan de Joffrey, bourgeois de Vivey, désirant de demeurer en la Doge rière ce lieu affin de pouvoir achever son bastiment et exercer sa charge de Chastellain de Tercier" a été reçu bourgeois moyennant cinq cents florins.

20 juillet 1670,

M. Daniel Burnand de Moudon, bourgeois de Vevey (depuis 1662), a prié « de le vouloir recepvoir pour bourgeois soubs offre de faire sa résidence ordinaire dans ce lieu, soit en sa maison de Villard » ; admis moyennant six cents florins.

2 novembre 1670,

Pierre Palliard « a requis destre receuz pour bourgeois de ce lieu, ... a offert de faire donnation après son décès en faveur des pauvres de la somme de cent escus petits (env. 200 fr.) » .Il paiera en outre" quatre cents florins content" ( !)

19 mars 1673,

Noble et Prudent George de la Tour a été reçu bourgeois pour le prix de trois cents florins (1 florin = fr. 0.60 approx.).

« Vertueux et Prudent François Morel seigneur Lieutenant à Viveys a esté receu pour le présent, moyennant une honneste civillité , sa discretion... ».

Le mème jour, ont été reçus bourgeois, «les Vertueux et Prudents Abraham Montet Seigneur conseiller à Viveys et François Dufour seigneur assesseur baillival, et Monsieur le cappitayne Pilliod, bourgeois de Viveys »,

2 apvri! 1673,

« A esté trouvé à propos de recevoir pour bourgeois de ce lieu le Sr David Chevallier, seigneur Conseillier à Viveys, et Honorable Augustin Vernaz, et Honorable Andrez Davel, et trois de ses fils tant seulement...

« Les deux premiers paient trois cents florins chacun; tous trois ont promis de donner un seillon de cuir avec leurs armes.

C'était beaucoup à la fois, huit nouveaux bourgeois en moins d'un mois; faut-il croire que la caisse de la viIle y trouvait son compte ?!

6 apvri! 1687,

Monsieur Jean Courvoisiez, bourgeois de Vevey, .. a déclaré « ne prétendre jouir que de ses prez et de jetter une vasche sur les communs et un cheval aux Isles du Rhosne... a esté receu sous cette condition... »

28 décembre 1692,

Monsieur Emanuel Blevet, originel du Locle, bourgeois de Vevey (dès 1677) a été reçu bourgeois de ce lieu... « pour douze pistolles d'or appliquables pour achept de trois vazes d'argent pour le service de la Scène" (sic).

Le 28 mai, le syndic porte dans ses comptes:

Livré pour un pot de vin lorsque Lophèvres (l'orfèvre) apporta à La Tour les vases pour a Cène, 1 florin.

Ce sont les coupes de communion actuellement en usage à La Tour; elles portent la date 1693, , des inscriptions latines et les armoiries le l'orfèvre et celles de la Ville.

Aucune de ces nouvelles familles bourgeoises s'est maintenue au-delà du XVIIIe siècle, ce qui prouve bien le caractère utilitaire, temporaire même, de ces agrégations.

Leurs Excellences de Berne avaient accordé aux enfants des pasteurs qui étaient nés dans une commune du Pays de Vaud pendant que leur père y exerçait ses fonctions, La faculté de réclamer gratuitement la bourgeoisie. Quelques communes l'accordèrent, d'autres la refusèrent avec tant d'énergie que les baillis n'insistèrent pas. A La Tour on accorda une semi-bourgeoisie aux fils de ministres qui en firent la demande.

Le premier qui fit usage de ce droit fut Gamaliel Curchod, pasteur à Curtilles-Lucens, né à La Tour pendant que son père Pierre Curchaud y était pasteur, de 1648 à 1650; le 13 octobre 1697 « Monsieur Gamaliel Cruchod (sic) requiert qui pleust à mes honorez Seigneurs , du Conseil luy vouloir accorder un acte comme l'on a accoustumé de recepvoir les Masles de Ministres pour être bomgeois »; admis le 17 novembre 1697.

Son fils Jean-Luc Curchod, notaire, qui fut secrétaire de La Tour de 1723 à 1748, eut de graves démêlés avec le Conseil, vingt-cinq ans plus tard, qui le considérait, non sans quelque mépris, comme un « petit bomgeois fils de ministre" .

Le 17 mai 1699

Mons, Jean-Nicolas Chevallier, ministre à Barbelerod au Duché des Deux Ponts, obtint la même faveur pour lui et ses deux fils, en vertu du fait que son père, Josué Chevallier, était pasteur à Vevey et que le requérant est né à La Tour.

Enfin, le 16 avril 1710

les honnêtes Jean-Pierre Mercier et ses frères Jaques-Estienne et Salomon ont été reçus bourgeois de cette ville en considération de l'établissement d'une rente perpétuelle que feu Spectable, Docte et Scavant Jean Mercier, vivant fidèle ministre de la Parole de Dieu à Vevey, leur oncle, a faite pour faciliter les études au St-Ministère d'un membre de sa famille ou à défaut d'un bourgeois de La Tour. La Fondation Mercier existe encore et rend de précieux services aux Bourgeois de La Tour se vouant au St-Ministère.

Parfois, la bourgeoisie était offerte gratuitement à un personnage opulent ou influent pour services rendus ou... à rendre. Ainsi a été fait le 16 mars 1698 à Monsieur le Capitaine Kilchqueberch (!) (probablement Kilchberger), bourgeois de Berne... « on lui offrira sa lettre de Bourgeoisie sans en rien prétendre, ainsi le remercier, de l'honneur qu'il nous a fait. (Peutêtre parce que M. Kilchberger avait acquis des propriétés en Villard).

24 apvril 1700.

Mons. Jaques David Nicole, médecin en ceste ville, originaire de la commune du Lieu a esté l'eceu bourgeois... pour la somme de dix Louys d'or.

Trois ans plus tard, la veuve du , dit Nicole déclare renoncer à sa bourgeoIsie, qui n'était pas encore payée, son défunt mari n'ayant laissé aucun bien pour la payer.

21 mars 1703.

Mons. Jaques François de Lafontaine ancien justicier de la Ville de Vevey, ayant acquis le bien de Bury (Burier) de N. et V. Abraham Estienne Hugonin, est reçu bourgeois moyennant la somme de cent escus blancs".

16 apvril 1704.

Mons. le Dr Sève... "a esté receu bourgeois luy et les siens masles légitimes, mais pour pouvoir jouir de ses pièces particulières (ses propriétés) en venant demeurer dans ce Lieu »...

pour la somme de dix Louys 'd'or, qui seront payés par ses héritiers après sa mort. La somme a réellement été payée par ses héritiers en 1719.

Le 23 février 1707, Honneste Jean Deplan (actuellement Desplands) de Rougemont, reçu bourgeois, avec ses deux fils François-Abraham et Gamaliel-André, pour la somme de 500 florins, payés comptant.

Le 20 mai 1711, Honorable Pierre-Samuel Massard, originaire de la Rossinière, habitant en cette ville, reçu bourgeois moyennant la somme de 600 florins.

Le Sieur François-David Eck justicier à Vevey, propriétaire du domaine de MerIet-Dessus (actuellement Petit-Sully), reçu bourgeois le 30 septembre 1711 pour 350 florins.

Il arrivait aussi que le Conseil était appelé à accorder une reconnaissance de bourgeoisie à d'anciens bourgeois. Il en fut ainsi en 1678 où fut reconnu Aymé Joyeux descendant d'une ancienne famille bourgeoise de La Tour (avant 1538) ; mais le Conseil ne le fit pas sans s'être assuré de la validité des pièces d'état civil que lui présentait le requérant.

Les descendants du dit Aymé Joyeux firent réconnaitre derechef, leurs droits à la Bourgeoisie de La Tour en 1728.

Il arrivait assez souvent que des demi-bourgeois nouvellement reçus, considérant les inconvénients de leur condition inférieure, faisaient les démarches nécessaires pour passer grands bourgeois.

Ainsi Mons. Jean-Marc Pasteur, originaire de Genève, brg. de Vevey, reçu petit bourgeois le 2 février 1718 obtint la grande bourgeoisie le 19 mai 1734 contre la somme de 650 florins.

De même Mons. Thomas Landrau dit Bouton, seigneur Des Granges, originaire de la Saintonge, reçut la petite bourgeoisie le 1" février 1719, et la grande le 26 janvier 1723, En 1764, le même offrit de s'intéresser à la reconstruction du port par un don gracieux de 1000 francs.

En 1722, Mons, le Curial .Jean-Luc Curchod, notaire, dont nous avons déjà parlé, humilié qu'en sa qualité de petit-bourgeois on lui refusât le 3e prix au Tirage des Mousquetaires, réclama l'octroi de la grande bourgeoisie; non sans peine il l'obtint le 23 juin 1723 pour la somme de 500 florins « payés comptant ».

Le 10 janvier 1720, le Conseil décide «de ne point établir conseillers que des vieux bourgeois et non de ceux qui ne sont nés bourgeois ".

Le 7 avril 1729,

le Conseil offre gratuitement la grande bourgeoisie à Noble et Généreux Etienne Ronjat, brg. de Vevey, "réfugié fort aagé et caduque et estant fort opulent...» Sont admis successivement:

le 21 décembre 1729, maitre Jonas Calamoz ou Carame, maçon de son état, originaire du Locle et bourgeois de Valangin, habitant dès longtemps en cette ville;

le 21 novembre 1731,

Provid'e Michel S chmoultz, originaire du Gessenay, membre du Grand Conseil (dit des 120) de la Ville de Vevey;

le 20 février 1732,

Honneste Jean Bovon, du Chasteau d'Oex et de l'Etivaz, habitant dès longues années en cette viLle (depuis 1706), pour 750 florins payés comptant;

le 2 avril 1732,

Vertueux et Provide Jean-François Collet, originaire de Baulmes, bourgeois de Vevey dès 1664, grand bourgeois le 5 mars 1750;

le 14 janvier 1733,

Honneste Jean-Philippe Chevalley, bourgeois de St-Saphorin, habitant dès plusieurs années rière ce territoire

le 29 décembre 1734,

Monsieur Aymé Jaquemin, bourgeois de Villeneuve, Aigle, Noville et St-Légier, propriétaire du domaine de Merlet-Dessous (Burier-Couvreu) ;

1er 16 mars 1735,

Spectable et Scavant François-Louis Jayet, quatrième pasteur de Vevey, petite bourgeoisie;

le 16 janvier 1737,

Maitre Jaques-David Rochat, originaire du Pont, meunier au moulin de l'Ognonaz d'en Haut, habitant dès longues années parmi nous et rendu recommandable par sa piété et bonne conduite, pour 850 florins;

le 21 mai 1738,

Mons. André-Théodore Davel, bourgeois de Vevey, résidant à Londres, pour jouir et les siens du Domaiue de la Doges, demi-bourgeoisie ;

le 7 décembre 1740,

Honorable et Prudent Jean Destraz (ou Détraz) , communier de Châtillens, Essertcs et les Tavernes, et le régent d'école de la Ville de Lutry. Les derniers descendants de cette famille, habitant Genève, ont obtenu de la Mnnicipalité de La Tour en septembre 1914 d'orthographier leur nom ainsi: de Traz soit Detraz (sans accent sur l'e) ;

le 6 juillet 1740,

Mons. Jean-Louis Bérangier, bourgeois de Genève, propriétaire .du domaine de Muraz (probablement Bel-Air actuel), pour 200 escus petits;

le 21 février 1742,

Les honnestes Salomon et Jean-Baptiste Ancermet frères et Jaquemaz leur sœur, "vu qu'ils sont habitant dans cette ville de tems immémoré, venants de [a Savoye» (sic): peut-être originaires du Dauphiné.

A plusieurs reprises, LL. EE. de Berne essayèrent de rendre plus difficile l'admission de nouveaux bourgeois. En 1746, par exemple, elles ordonnaient aux Conseils de ses Etats « de ne recevoir aucun étranger pour bourgeois (sans) qu'il ne vous produise un acte de LL. EE. par lequel il lui soit permis de se procurer une bourgeoisie rière les terres de leur obéissance ».

Les quatre familles suivantes, reçues bourgeoises de La Tour, descendaient de Réfugiés français établis dans la région.

28 juillet 1745,

demi-bourgeoisie à Mons. Jean Ausset, négociant, originaire du Languedoc, bourgeois de Vevey, propriétaire du domaine de La Faraz, pour 300 escus petits, et la grande bourgeoisie le 4 mars 1761.

28 mai 1749,

Mons. Louis Baron, citoyen français de Monirellier, qui demeure dans cette ville dès une dizaine d'années, pour 600 francs; son neveu Mons. Pierre Etienne Baron, aussi de Montpellier, a été reçu bourgeois le 13 mars 1776 pour 1000 francs de dix batz.

28 février 1749.

Mons. Jean Gressier, natif de l'Isle de la Guadeloupe, en Amérique, sous la domination du Roy de France, ...inspecteur des Travaux et Fortifications du Roy, actuellement Seigneur vassal de LL. EE. de Berne à cause de l'acquis qu'il a fait du château de cette ville.

Reçu bourgeois pour 200 escus petits, de 20 batz chacun, seulement, « à cause qu'il n'a qu'une fille H. M. Gressier s'est activement occupé de la reconstruction des jetées du Port en 1767;

il est mort au château de La Tour, le 4 mai 1785, ne laissant qu'une fille, mariée à Mons. le Major de Blonay.

25 mars 1750

Mons. Jean Solier, originaire du Languedoc, homme opulent et honnête homme; son fils Jaques Solier, seigneur de Corcelles, épousa une Dlle Couvreu.

25 novembre 1761.

Mons. Jean Louis Etienne Dufresne ou Du Fresne, secrétaire baillival originaire de Thonon, brg. de Nyon, Vevey, St-Légier et Blonay, grande bourgeoisie, offerte gratuitement.

6 juillet 1765

Mons. le Lieutenant Adam-Louis Pillissier ou Pelissier originaire de France, brg. de Vevey, pour 1200 francs de dix batz,

13 novembre 1765. .

Honnête Alh.-David Dufour, du Chasteau d'Oex, nouveau propriétaire du domaine de la Doges, pour 1200 L. (ou francs anciens).

5 février 1766.

Mons. AIexandre Blache, citoyen de Genève et bourgeois de Vevey, ses quatre fils et sa fille, pour 600 escus , pp.; dix ans après, son fils aîné, M. Daniel Blache, eut de longs démêlés avec le Conseil des Mousquetaires qui lui refusait le droit de tirer au Papegay,

9 mai 1770

Le sieur David Gétaz, marchand horloger, du Chasteau d'Oex, habitant dans cette ville, pour 500 escus pp. 'Payés comptant, ancêtre des familles Gétaz actuellement domiciliées à La Tour et de presque toutes celles habitant Vevey.

3 juillet 1770

Le Sieur Jean-Emanuel Guex, brg. , de St-Légier, habitant à La Tour, pour 500 escus petits.

Jusqu'au 31 mars 1773, tous les citoyens admis à la grande bourgeoisie, et habitant la commune, faisaient partie de droit de la Noble Société des Mousquetaires; à partir de cette date, les nouveaux bourgeois dévalent en outre se faire recevoir de cette société. Cette décision eut pour effet d'arrêter net pendant plus de trente ans le recrutement de nouveaux membres.

Sont encore reçus bourgeois de La Tour:

le 31 mars 1773

Honnête Pierre-Antoine Trottet, brg. d'Ecoteaux, habitant en cette ville et ses fils nés et à naître pour 1200 francs. (Ancêtre des familles Trottet actuelles). Son fils cadet, Jean-François Trottet, fut reçu membre des Mousquetaires en 1807, pour fr. 400.- plus fr. 100.- pour chacun de ses deux , fils majeurs Pierre-Emanuel et Charles-Joseph.

Le 6 août 1788.

Mme la veuve de Jean-Paul Ausset née Solier et ses quatre enfants, famille réfugiée du Languedoc, bourgeoise de Vevey; pour 1000 fr, et 150 fr. pour les droits de la Chambre que ces messieurs se sont partagés!

Il y avait profit à la fois pour la Caisse de la Ville et pour la poche de ces Messieurs du Conseil !

30 décembre 1788.

M. le capitaine Jean-Louis De Lom, du Languedoc, brg. de Vevey, et sa famille, pour 1600 francs. Le 15 janvier 1789, M. De Lam offre un dîner au Noble Conseil à l'Hôtel de Ville.

3 février 1790.

Mons, Jean-François Chatelain ou Chastellain, originaire de Lullin en Savoie, brg. de Vevey, et sa famille, pour 700 fr. et 126 fr. pour les Droits de la Chambre.

6 octobre 1790.

M. le capitaine Aug, -Abr.-Daniel De Crousaz, brg. de Lausanne, propr. du Domaine de Bel-Air, pour 800 fr. et 160 fr. pour tous autres droits, payés comptant.

15 octobre 1790.

Honn. Pierre Chevalley, de la Paroisse de St-Saphorin, son fils et 1"", descendants de celui-ci, pour 1000 fr., plus 100 fr. à l'Hôpital et 126 fr.

répartis entre les membres de ce corps.

15 février 1792.

Mons. Jean-Franc.-Phil.-Alexandre Perret, brg.

de Villeneuve, Vevey, Noville et Genève, et son épouse, pour 800 fr., plus 400 fr. lorsqu'il leur naîtra un enfant, plus les Droits de la Chambre.

7 mars 1792, M. Jean-Franç.-Vincent Eck brg. de Vevey et ses enfants pour 1200 fr. payés campant, plus 126 fr. pour les Droits, en lieu du repas accoutumé.

17 juillet 1793.

Jean Antoine Michaud, brg.de Roche, tenancier de l'Auberge communale, sa femme et ses deux enfants, 750 fr. payés comptant; il offre au Conseil le repas dû en pareil cas.

Les conditions d'admission à la Bourgeoisie ne paraissent pas avoir changé avec l'avènement du Nouveau Régime, du moins pas tout de suite.

Le 23 avril 1804

est reçu bourgeois de La Tour Jean-Pierre Wadens ou Vuadens, brg. de Blonay, demeurant depuis sa naissance dans ce lieu, et ses deux enfants, pour 800 fr. comptant et 400 'fr. clans 8 ans. Admis la mme année aux Mousquetaires.

le 2 mars 1812,

Jacob Gross, du Wurtemberg, et sa femme, pour 600 fr, plus 48 fr pour les droit de la Chambre.

le 20 août 1812,

Georges-Fréd. Scheurer, du Grand-Duché de Bade, pour 1000 fr. dont 600 fr, comptant.

le 29 décembre 1818,

Jean-Rodolphe Mamin, brg. de Blonay, dom. à La Tour dès sa naissance, son épouse, ses huit enfants et leurs descendants, pour 2400 fr.

Les cinq fils de Jean-Rod, Mamin ont fait souche et sont les ancêtres des familles Mamin bourgeoises de La Tour, encore fort nombreuses.

11 décembre 1848.

M. Fréd.-Edouard Sillig, originaire du Royaume de Saxe, chef d'institut, domicilié depuis environ 12 ans à Belle-Rive, dans cette commune.

Entré aux Mousquetaires.

19 août 1861.

Mons. Jaq.-Henri Hottinger, brg. de Zurich, demeurant à Bel-Air, résidant dans cette commune dès environ 15 ans, sa femme et sa fille.

J'arrête ici la liste des nouveaux bourgeois de La Tour. Les agrégations subséquentes, une vingtaine environ, sont trop récentes pour qu'il soit nécessaire de les rappeler.

Nous nous sommes efforcé de relater aussi exactement et impartialement que possible l'origine primitive et les variations de nom des Bourgeois de La Tour; avons-nous commis quelque erreur ? oublié quelque famille? C'est possible. Aussi serions-nous reconnaissant à nos, lecteurs de nous les signaler.

V. Magnin

La Tour de Peilz, 30 novembre 1935.

Récapitulation des familles bourgeoises vivantes

Tiré du fascicule "Origine des familles bourgeoises de la-Tour-de-Peilz"

de V. Magnin (Klausfelder Vevey 1935).